肯定力とは何か?

『肯定力』とは、肯定するチカラです。

そのチカラを発揮する対象は様々です。

- 自分自身

- 家族・友人・知人

- 会ったことのない有名人

- 出来事・社会情勢など

- 食事や身の回りのモノゴト

- 自分のこれまでの人生とその巡り合わせ

挙げたらきりがありませんが、『肯定力』が強い人はその対象に関わらず何事でも肯定する傾向があります。

非常に肯定力の強い人になると不運な事故でさえも肯定的に捉えること(事故肯定)が出来たりして、そんな人は何が起きても前向きなのでどんどん運を呼び込みます。

肯定力が弱いとどうなるのか?

逆に『肯定力』が弱いと、どんなことも否定しがちになり、不平・不満を言いがちになります。そうすると肯定力のある人は去って行き、周りには肯定力のない人ばかり残り、やはり否定・不平・不満のループが続きます。

その状態ですと、どんなに(一般的には)良いことが起きても、喜ぶこと・感謝することが難しくなり、人生において苦戦が続きがちになります。

肯定力の非対称性

『肯定力』が強いか弱いかで、一律的に決めつけるのは良くないかもしれません。

人によっては「私は自己否定しがちだけど、人のことは否定しないよ」という人もいるかもしれません。また、自己肯定感の意味を勘違いして「私は自己肯定感が高いけど、私以外はみんなダメな人ばかりだよ」と言っている人もいます。

様々な人がいます。

しかし、「人生を良くしていこう」と考えるなら、(例外はあるものの)やはり『肯定力』が多くのことに当てはまることを受け入れて、『肯定力』そのものを高める習慣をつけた方が良いと思います。

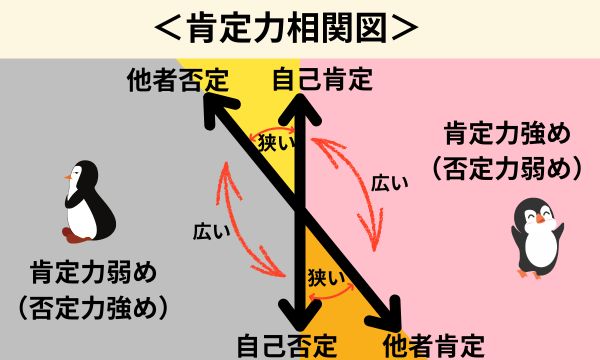

下図は、自己肯定と他者肯定を例に、その相関の度合を図式化したものです。自分を肯定している人は他者も肯定しているケースが多く(広い)、自分を否定している人が他者を肯定しているケースは少ない(狭い)ということを示しています。

(相関性が低い場合は、他者肯定・他者否定の軸が水平になります)

肯定力の底上げをしよう!

では、どうしたらよいのか?

- 肯定力が重要である

- 肯定力は対象に関わらず働く(相関性が高い)

という2点から提言できることは、「肯定力を発揮しやすい対象を見つけて、どんどん肯定力を活用していくこと」だと考えられます。

食べるのが好きな人は「このカレーめっちゃうまい!美味しい!すごい!どうしよう!ありがとう~」ってやればいいんです。

肯定する度合を増やし、肯定する頻度を増やし、徐々に肯定する対象を増やしていくことは、肯定力の底上げにつながります。そして、結果として人生に追い風が吹き始めるのです。

簡単なまとめ

『自己肯定感』という言葉が広く使われていますが、その根底には私たち一人一人がもつ「肯定するチカラ=肯定力」が関わっています。

そして、その肯定力は対象に関わらず働くことが多いので、自己肯定感を高めようとしている人にとっては自分のやりやすいとことから「肯定していく」というアプローチが効果的です。

ことわりがき

他の記事でもお伝えしていますが、ここで説明していることは自己肯定感という概念やそのメカニズムを理解し自己肯定感を育むためにわかりやすくモデル化したものです。

人は一人一人違いますから、カウンセリングを行うにあたってはこのモデルを過信せず、個別の事情に応じて丁寧に行ってください。