前回の記事「最強の自己受容」では自己肯定感の二つの要素のうち、「あるがままの自分を受け入れる」を解説しました。今回はもう一つの要素である「自分が自分であって大丈夫」について考えます。

自己肯定感の二つの要素を区別する

自己肯定感の二つの要素

- あるがままの自分を受け入れる

- 自分が自分であって大丈夫

はとても似ています。同じことを意味すると解釈することもできます。(書籍「自己肯定感 A to Z」では、便宜上「自己肯定感」「あるがままの自分を受け入れる」「自分が自分であって大丈夫」を同じ意味で使っています。)

しかしこの記事では、自己肯定感をより詳しく解説する目的で、二つの要素を区別した上で「自分が自分であって大丈夫」に焦点をあてます。

「最強の自己受容」の記事では「あるがままの自分を受け入れる」をよりわかりやすく「あるがままに、どんな自分も受け入れる」と言い換えました。その概念を四字熟語で表せば「自己受容」です。

ではそれに対して「自分が自分であって大丈夫」とは何を意味するのでしょうか?

「自分が自分であって大丈夫」とは

「あるがままの自分を受け入れる」という言葉には自分という主語が隠れています。主語を補えば「自分が、あるがままの自分を受け入れる」となります。自分を「誰かに」受け入れてもらうという概念ではなく、「自分が自分を受け入れる」と自分自身で完結する概念です。

自己肯定感は社会性のある概念

しかし自己肯定感は自分自身で完結する概念ではなく、社会との関わりの中で生まれた概念です。自己肯定感という言葉を最初に使った高垣忠一郎先生は引きこもりの青少年へのカウンセリングを続けるなかでこの言葉に辿り着きました。

自己肯定感で考える「生きやすさ」「生きづらさ」は、社会(学校・職場・家庭)の中に自分の居場所があると思えるかどうかなのです。

その社会性を明確に表しているのがこの2番目の要素である「自分が自分であって大丈夫」なのです。

大丈夫とは、人と社会に受け入れてもらえること

「自分が自分であって大丈夫」の主語もやはり自分です。主語も加え、言葉を補えば「社会の中で、自分が自分であって大丈夫だと、自分が思える」です。

それを第1の要素になぞらえて表すならば「あるがままの自分を、人と社会に、受け入れてもらえると自分が思える」となります。

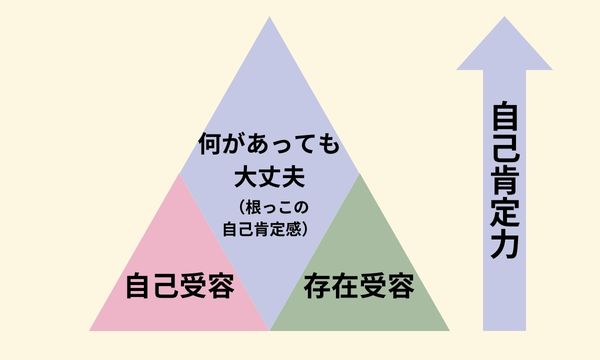

「あるがままの自分を受け入れる」が自己受容の概念だとすると、「自分が自分であって大丈夫」は「自分の存在を人と社会が受容してくれると思える」という存在受容の概念となります。

「自分が自分であって大丈夫」は自分の存在の需要であり、承認欲求と密接に関係している概念

この点は裏返すと「承認欲求」という言葉に繋がっていきます。

私たちは人に認めてもらえないこと、受け入れてもらえないことを極度に恐れます。その恐れが自己肯定感を左右するのです。この点は自己肯定感の本質とその育み方を理解する上でとても大切です。

簡単なまとめ

「自分が自分であって大丈夫」は、「あるがままの自分であっても、自分は社会のなかで大丈夫」という「存在受容」です。

最終的には「人や社会に受け入れてもらえない自分」もあるがままに受け入れることができてこそ、「何があっても大丈夫」な最強の自己肯定感となります。しかし、そこまでの道筋には承認欲求が深く関わってきます。

この点は自己肯定感を形成する上で自己受容と並んでとても大切なポイントとなります。